部長のおすすめボードゲーム/カードゲームを紹介!第6弾は【ドッペルソークレバー】

部長のおすすめレビューとは?

部長の持論になるが、♜ボードゲームは卓を囲むメンバーの性格や経験値によって面白さが変化するものだと思っている。

そんな部長が何度も遊んで面白いと評価したボードゲーム/カードゲームを厳選。

ルールや注意点に拡張ゲーム、勝利するための鍵もレビューしていく。

珍しくて面白いボードゲームを探している人、末永く遊べる面白いボードゲームを探している人、難易度の高い遊びごたえのある面白いボードゲームを探している人は参考にどうぞ。

部長のおすすめレビュー第6弾は【ドッペルソークレバー】!

ボードゲームデータ

- 2019年. 作品

- デザイナー ▶ 👥W.ウォルシュ

- 小箱 紙ペンゲーム

- プレイ人数 ▶ 1~4人用

- 日本語版は未発売。和訳ルール付きでバネストから販売済み。

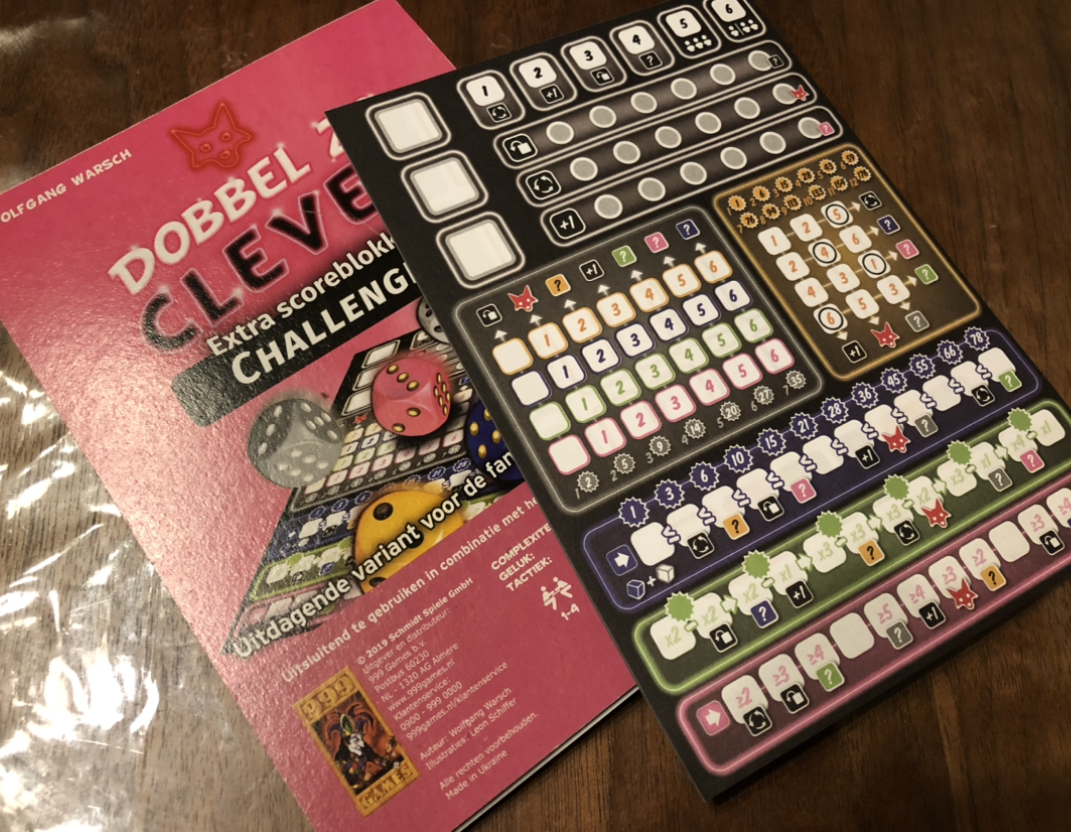

- 拡張の「チャレンジ1」は国内未流通。海外で入手可(2022.11月時点)

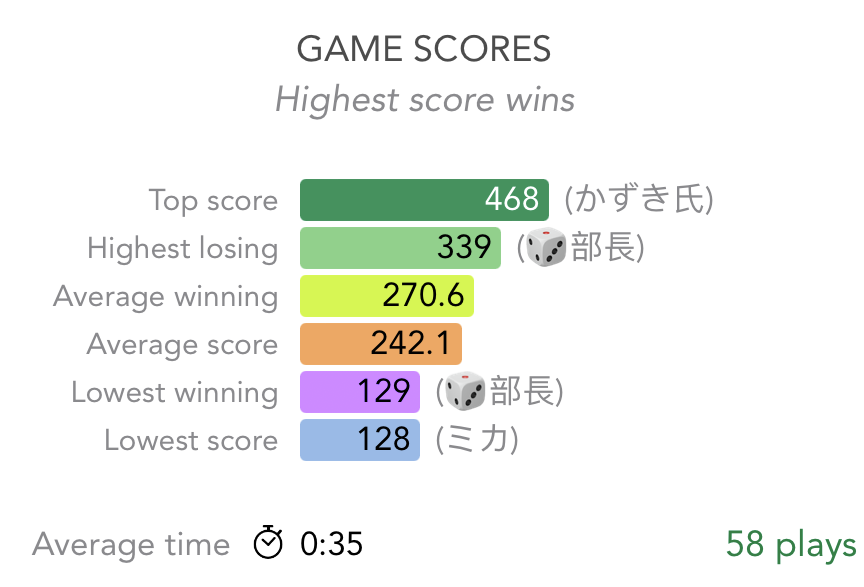

ドイツ部データ

- 通算58プレイ

- 拡張「チャレンジ1」 20プレイ

- 内訳 2 / 3 人 ➡ 49 / 9 プレイ

- 遊んだことのあるメンバー 7人

- 部長の勝率 63%

- 部長の平均スコア 253.79vp

前作の【ガンツシェーンクレバー】に比べて、難易度が上がった印象を受けた。

それに伴って平均プレイ時間も 5分 増えている。

スコアレートは上がっており、前作の感覚でいると「すごい点数が稼げてる」と思ってしまう。

それはつまり戦略の幅広さを意味しており、運も味方すれば未曾有の高得点を叩ける可能性も秘めている。

かずき氏の 468vp は拡張「チャレンジ1」で叩き出したスコアだが、はたして これを超える強者が現れるのだろうか?

ドッペルソークレバーってどんなゲーム?

ざっくりルール

銀・黄・紺・黄緑・桃・白、の🎲6色あるダイスを振って、選択したダイスカラーと出目に応じてマークシートを埋めていく📝紙ペンゲーム。

親手番の開始時には🎲6個のダイスを振って、その中から1つを選択するだけ。

ただし選んだダイスの出目未満のほかのダイスをすべて除外しなければならない。

📝選んだダイスに対応する部分を記入したら、いまだ残っているダイスをすべて振って、そこから1つを選択する。

――これを親が🎲3つのダイスを選択するまで手番を続ける。

※ 場合によっては🎲3つ選べずにターンが終了することもある。

そのあとは子手番となり、親以外の全員のターンとなる。

全員が除外されているダイスから1つを選択してマークシートに記入。除外されていなかったら未選択のダイスから選ぶことも可能だ。

そして親を交代し、全員が1手番ずつ親を経験したらラウンド終了。

プレイヤー数に応じた規定ラウンドを過ごしたらゲーム終了だ。

🎲ダイスの特徴を説明していこう。

銀色は、その銀を選択したときに除外されたダイスすべてに対応するマスに「✔」をつける。(すでに「✔」済みのマスはスキップされる)

さらに選択した銀の出目をワイルドカラーとして「✔」をつける。

タテ列をすべて埋めればボーナスを獲得。

チャートに従って、ヨコ列ごとに「✔」の数に対応するスコアをカウントし、すべての列を合算したのが銀色の勝利点になる。

黄色は2段階チェック。最初に「〇」をつけて次に「✔」をつける。

「〇」のビンゴでボーナスは発生するが、チャートで示すのは「✔」の数が勝利点に影響している。

紺色・黄緑色・桃色は左から順に埋めていく。

紺色は白色との合計値を記入。ただしそれ以降はすでに記入してる数字以下を書きつづけなければならない。

記入した最終地点がスコアになる。

黄緑色は出目をマス目の数式に従って記入する。

2つで1セットになっており、引き算した値がスコアになる。スコアを合算したのが黄緑色の勝利点となる。

桃色は出目をそのまま記入。

ただしマス目の条件を満たしていないと、ボーナスは発生しない仕組みになっている。

列に記入したすべての値を合算したのが桃色の勝利点になる。

白色はワイルド。ほかの色に設定して使用できる。

前作と比べて、それだけ複雑化している。

マス目には各所でボーナスが発生し、アビリティを獲得することが可能だ。

「🔁」は選択可能なダイスすべてを、もう一度振りなおせる。

「+1」はターン終了時にだれでも使用でき、親が選択、あるいは除外されたダイスから1つを選んでマークシートに記入できる。

「+1」を1ターンに複数使用する場合、異なるダイスを選択しないとダメだ。

「🎲🔙」は、除外されたダイス1つを手元に回収できる。

これは親がダイスを振るターン開始時にしか発動できないので注意。(1つ目、2つ目のダイス選択直後)

いったん除外されても ふたたび手元に回収できるため、1つ目のダイスから大きい出目を選びやすくなった。

重要なボーナスに「🦊」がある。

この 🦊(FOX) だが、1匹が「5項目での最小値」として計算される。

つまりゲーム終了時、各カラーの合計値(5項目)をそれぞれ計算し、その最小値が「🦊」1匹分となる。

「🦊」の獲得数も合算して、より多くの勝利点を集めたプレイヤーの勝ちとなる。

「ドイツ部」ヴァリアントルールを紹介

うちの「ドイツ部」では次のルールを採用して遊んでいる。*2

- 子手番のプレイヤーは、親が除外したダイスしか選択できない。

- 親がダイスを1つも除外していなかったら、子手番はスキップされる。ただし「+1」のアビリティは発動可能。

- 「+1」のアビリティは、親が選択したダイス、または除外されたダイスの中のみ選択可能。

このルールを採用すると、親手番でイジワルを仕掛けることも有効策になる。

インタラクションは強くなるが、それでもゲームが崩壊する危険性はまったくないので安心してほしい。

むしろ このルールのほうがドイツゲームっぽくて楽しいはず。

拡張について

前作でも紹介した拡張のマークシートだが、当然【ドッペルソークレバー】にも「チャレンジ1」が存在する。

難易度が上がったというよりか、戦略の幅が広がって勝ち筋が多彩になった。

大きな変更点は3つ。

銀色は、すでに「✔」の対象がすでに埋まっている場合、一番左の空白マスに「✔」をつけられるようになった。

紺色は不等号が逆に。すでに記入している数字以上を書きつづけなければならない。

黄緑色は、各セクション(○-○の組み合わせ)がそれぞれ独立。

矢印が6つあるが、順番問わずどのセクションから埋めていってもよくなった。

これら変更点さえ覚えちゃえば遊べるぞ。

「🦊」に頼らなくても、一点特化が光るケースもある。

ダイス目のランダム要素もあって、1ターンのシンキングタイムが長くなったと思う。

最適解を導くのは難しい💦

ライバルへの邪魔を考える余裕はなくなったが、それでもソロプレイ感が強くなったわけではない。

慣れてくると、視野が広がってライバルたちの動向も意識できるようになる。

注意ポイント

これは「cleverシリーズ」に共通して言える。

2~4人まで遊べるが、部長たちは何度か遊んでみて2.3人がベストだと感じた。

4人だとダウンタイムもあって、やや退屈かな。

1プレイ ⏰50~60分くらい費やしてしまうので注意!

勝利への鍵

黄色のボーナスに目が眩むと危険

これは基本・拡張のどちらにも通ずる。

黄色は「○」でビンゴを揃えればボーナスが発生するため、その手軽さから「✔」よりも優先しがちになる。

しかしそこに大きな落とし穴があって、ゲームを通じてダイスを選択する回数は24~30程度。

黄色のマス目は10ヶ所もあるので、「○」ばかりつけてるとスコアに繋がらない危険性がある。

ボーナスはあまり欲張らず、「✔」の数はちゃんと意識しておこう。

銀の「?」ボーナスでビンゴを決めよう

特に拡張「チャレンジ1」において。

マークシートにある 4つの銀の「?」ボーナスは、銀色のタテ列をビンゴさせる決定打にしたほうが効率よい。

特に「チャレンジ1」だと銀色の「3」以下は、発生させておきたいボーナスばかり。

取りこぼさないよう計画的に銀色は埋めていこう。

まとめ・総評

部長のボードゲームレビューで、連続して「cleverシリーズ」を紹介した。

部長が📝この紙ペンゲームを推す理由に、狭いテーブルでも遊べる点にある。

持ち運びも便利だし、ルールも教えやすいし、その割に濃密な時間を過ごせる。

ぜひとも遊んでみてほしい📝紙ペンゲームだ。

やはりレベルアップしてるだけあって、【ドッペルソークレバー】を遊んでしまうと前作の【ガンツシェーンクレバー】には戻れない (;^_^A

----

👇 👤W.ウォルシュのほかのゲームは こちらをチェック!

![ドッペルト ソー クレバー Doppelt So Clever (Twice As Clever) [並行輸入品] ドッペルト ソー クレバー Doppelt So Clever (Twice As Clever) [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/51IKDUPn-xL._SL500_.jpg)